|

Лев Кулешов в своих экспериментах и трудах рассматривал и тот, и другой варианты стыков кадров, Сергей Эйзенштейн в своей знаменитой статье "Монтаж 1938" - только второй вариант, хотя сделал это блистательно. У читателя может возникнуть вопрос: что же за 60 лет так ничего и не изменилось, фильмы и переда-чи должны монтироваться,так же, как это делалось их дедушками и бабушками? Разве монтаж французско-го фильма "Между ангелом и бесом" сделан таким же образом, как в фильмах "Броненосец Потемкин" или "Летят журавли"? Что-то ведь должно было поменяться больше, чем за полстолетия! Действительно, изменения произошли грандиозные, Картина "Между ангелом и бесом" имеет ярко выраженную, так называемую, клиповую форму монтажа. И с этой точки зрения, за многие прошедшие десятилетия сменилось большое количество разных стилей в монтажном построении картин. Изменчивости подвержена та часть формы изложения содержания экранных произведений, которая прямым образом связана, с одной стороны, с разви-тием культуры восприятия, а с другой - с модой (да-да, именно с модой) на преимущественное ис-пользование тех или иных ПРИЕМОВ в искусстве, которые считаются самыми современными. Незыблемыми остаются только ПРИНЦИПЫ, связанные с особенностями восприятия и мышления, И в названном французском фильме они соблюдены достаточно точно. В следующих статьях мы начинаем рассмотрение 10 принципов монтажа кадров. Этих принципов следует придерживаться при съемке и соедине-нии соседних кадров внутри одной непрерывно развивающейся по действию сиены, если режиссер ставит перед собой задачу обеспечения незаметно-сти стыков и комфортности восприятия этой сцены зрителями. Они несут в себе обеспечение понимания логики развития действия сцены, ее содержания. Они также могут быть использованы и в других творческих вариантах, но описание их было бы похоже на выписку рецептов. А рецептов в искусстве, как известно, не дают.

Терминология и графический "язык" Прежде, чем начать разговаривать на какую-нибудь ответственную тему, следует научиться понимать друг друга, необходимо договориться о терминологии.

Вы не угадали! Среди предложенных примеров крупного плана нет. В постановочном проекте раскадровки и планы мизансцен представляют собой ключевую часть концепции будущего произведения наряду с режиссерским сценарием. Самое дорогое в производстве фильма — съемочный период. От степени его продуманности и проработки зависят не только четкие сроки и денежные затраты, но, что не менее важно — творческий успех, качество художественного замысла и степень реальности его воплощения. "Раскадровками" в экранном творчестве называют последовательность всех нарисованных кадров будущей картины с номерами, длительностью, методами съемки. Они должны быть строго увязаны с планами мизансцен, на которых показаны расположения точек съемки, пути перемещения актеров и аппаратов. Каждая точка съемки имеет свой номер, соответствующий номеру кадра в раскадровке и режиссерском сценарии. Каждый режиссер и оператор должны уметь графически показать друг другу, что они хотят увидеть в кадре, в какой крупности, в каком ракурсе, должны уметь нарисовать основные элементы композиции кадра. Таков язык профессионального общения творцов. Оказывается, что этот "язык" весьма удобен и для общения со всем вторым составом съемочной группы. Посмотрел ассистент в раскадровки и сразу увидел и понял, что от него требуется для подготовки к съемке очередного кадра. И никаких отговорок и оправданий, что не знал, не понял, не предупредили...  Да!... Не все режиссеры — Кулешовы, Репины и Эйзенштейны. Далеко не все умеют блистательно рисовать, поэтому разработка раскадровок иногда ведется в два этапа. Первый, когда режиссер сам прорисовывает все кадры и мизансцены с увязкой с режиссерским сценарием. Это рабочий процесс подготовки к съемкам, кухня режиссера. Здесь, на этом этапе "режется мясо" будущего фильма. Если качество его рисунков из рук вон плохое, то потом для показа постановочного проекта заказчикам, спонсорам или государственным чиновникам, которые могут дать деньги на постановку фильма, приглашается специальный рисовальщик, который по режиссерским раскадровкам делает, так сказать, чистовой вариант с полным изяществом изобразительного искусства. Но все равно в повседневной практике режиссерские раскадровки служат основным проектом предстоящей съемки. Иногда режиссер вносит изменения по ходу работы над фильмом в первоначальный вариант раскадровок, ведь творчество не останавливается на этапе первоначального проекта, и тогда, хочешь — не хочешь, режиссер все рисует только сам. Для достижения определенной точности в изображении кадра и возможности представить будущий результат съемки на экране обязательно пользуются начертанием сцены в двух проекциях: условным изображением объектов в рамке кадра (с точки зрения аппарата) и планом съемочной площадки, на котором рисуются условные обозначения действующих лиц, главных предметов, места расположения аппаратов (точки съемки) и углы захвата объективами части пространства, попадающего в кадр с каждой точки. Так, например, выглядит условное изображение верхней части фигуры человека в зависимости от направления его взгляда. (Рис. 1).

Вся тонкость определения положения лица персонажа и его фигуры по отношению к аппарату заключается во взаимном расположении овала лица и очертания туловища. В первом кадре симметрично расположенная дуга спины прерывается овалом головы, который помещается строго посередине. Во втором — овал лица смещен несколько влево. Линия спины отходит от головы с большей высоты, чем линия груди. В третьем — дуга спины прорисована полностью. Она, как бы, перекрывает часть головы, которую невозможно увидеть сзади. Создается впечатление, что мы видим затылок человека. В нарисованных кадрах можно достаточно точно понять, куда смотрит каждый из персонажей. А это — важнейшее качество построения кадра. Оно играет принципиальную роль в монтаже кадров внутри сцены. Изображение человека во весь рост строится на тех же принципах сочетания овала лица и фигуры героя. (Рис. 2). Условное изображение человека в кадре может и более тонко передавать направление его взгляда. Для того чтобы показать, куда смотрит герой более точно, следует менять взаимное расположение линий спины, овала лица и груди. Чем больше разница в исходе линий спины и груди, чем выше начало дуги и спины по отношению к началу линии грудной клетки, тем больше в профиль развернут перед камерой персонаж. (Рис. 3). Конечно, такое художество показывать солидным заказчикам противопоказано. Никакой спонсор не поймет, зачем такого бездарного режиссера, который так плохо рисует, пригласили ставить фильм или передачу. Эти раскадровки имеют право на существование сугубо в кругу профессионалов, коллег, которые работают над этим произведением. Для, так сказать, пускания пыли в глаза, эту работу должен переделать по эскизам режиссера профессионал-рисовальщик. В этом случае она будет больше рассчитана на внешний эффект, чем на внутреннее потребление в съемочной группе. (Рис. 5).

Если мы посмотрим на себя или друг на друга сверху, то обнаружим, что человек легко изображается в плане двумя эллипсами. Меньший овал — голова — выступает вперед и указывает направление взгляда. (Рис. 6). Сам аппарат никогда не рисуется на мизансценах. В этом нет необходимости. Его с полным успехом заменяет точка съемки, из которой исходит два луча — границы поля зрения объектива. Этот угол как раз показывает направление съемки. (Рис. 7, 8, 9).    Поворот аппарата во время съемки в кино и на телевидении называется панорамой. Сокращенно в режиссерских сценариях и в других документах панорама пишется, как аббревиатура "ПНР". Соответствующее начертание имеет и это действие на планах съемок. (Рис. 10).

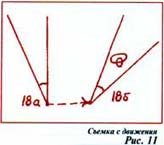

Любое перемещение камеры во время съемки тоже должно отражаться на мизансценах. В этом случае показывается первоначальное и конечное положения камеры и углы захвата объектива в обеих точках. Камера может ставиться на рельсы, на кран или на автомобиль. А всякая съемка движущимся аппаратом носит название "съемка с движения". Иногда для обозначения такой съемки пользуются английским термином "тревеллинг". (Рис. 11). Любое перемещение камеры во время съемки тоже должно отражаться на мизансценах. В этом случае показывается первоначальное и конечное положения камеры и углы захвата объектива в обеих точках. Камера может ставиться на рельсы, на кран или на автомобиль. А всякая съемка движущимся аппаратом носит название "съемка с движения". Иногда для обозначения такой съемки пользуются английским термином "тревеллинг". (Рис. 11).

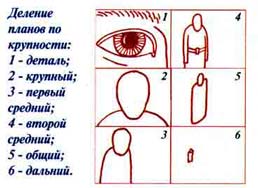

Крупность планов по Л. КулешевуКулешов был, пожалуй, первым, кто жестко систематизировал деление планов по крупности. Такая потребность возникла у него не случайно, а родилась в результате длительных наблюдений за качеством, а точнее — за комфортностью восприятия стыка соседних кадров разной крупности. Он предложил различать шесть основных видов крупности планов.

В ходу у работников кино и телевидения есть еще два вида крупности планов: микро и макро. В просветительском экранном творчестве они встречаются довольно часто. Эти термины применяются для обозначения крупности при проведении спецсъемок. Микро — это план, снятый через микроскоп, когда объект нельзя увидеть невооруженным глазом. Так снимаются микроорганизмы, бактерии, инфузории и т.д. Макро — это как бы промежуточная крупность плана между деталью и микросъемкой. С научной точки зрения этот термин неточен. (Макро обозначает большие скопления или охват очень крупных пространств). Но в обиходе профессионалов кино он утвердился как план, снятый через увеличительное стекло или с применением насадочных линз, позволяющих снять, например, глаза бабочки или "подкованную блоху". На этом объяснение понимания крупности планов заканчивается. Но остается необходимость проверки понимания. Обычно с первого прочтения или объяснения читатели и студенты склонны грубо ошибаться в определении крупности планов. Определите крупность плана на рисунке 13.

Вы считаете, что изображен крупный план локомотива? - Ошибаетесь! Если и вы думаете, что средний, - тоже не правы! Какой же это план по крупности? Но прежде — еще одна каверза... Тот же вопрос: какова крупность? Крупный план аэробуса? Снова ошибаетесь! Древнегреческий философ Протагор, виднейший из софистов, сказал: "Человек — мера всех вещей!". Эту мудрость в наше время часто повторяют, не очень вдумываясь в ее глубокий смысл. За ее внешней громкостью скрывается философия нашей созидательной жизнедеятельности. Все, что творит человек, он приспосабливает под свой рост, под свою силу, под свои ограниченные возможности. Согласитесь, что забивать гвозди пудовым молотком слишком утомительно. Есть щи ковшом экскаватора — тоже не с руки. Носить на запястье башенные часы — совсем не элегантно. Лев Кулешов выбрал эталоном крупности, единой мерой масштаба изображения объекта в кадре главный объект искусства — человека. Именно он стал для нас во всех случаях единицей измерения масштаба в любом кадре. Поставьте человека в кадр рядом с локомотивом! Крупность плана сразу станет очевидной: ОБЩИЙ ПЛАН! Фигура машиниста, спустившегося на рельсы, занимает половину высоты в рамке. А даже такой оборот речи, как "крупный план локомотива", абсурден и профессионально безграмотен. Еще более наглядно проявится ошибочность вашего подхода, если в кадре изобразить носовую часть современного океанского туристического теплохода. Из клюза высовывается пятиметровый якорь, а у борта стоят люди. Люди-то совсем крошечные. Камера зафиксировала всего лишь 1/50 часть корабля, но сказать, что на экране "крупный план теплохода", по меньшей мере, смешно. Но молодой режиссер в постановочном проекте по горячности все же написал: "крупный план корабля". Оператор по наивности доверился такому режиссеру и попросил у исполнительного продюсера 500 киловатт света на вечернюю съемку "крупного плана". Да... Опытные производственники о таком режиссере и таком операторе хорошо не подумают. О первом кадре можно сказать: "Общий план. Передняя часть электровоза". Второй кадр по крупности в трактовке Л. Кулешова — дальний план, носовая часть океанского лайнера.

Наступил момент подведения итогов. Кадр, который охватывает рамкой снимаемый предмет в размере чуть большое человеческого лица, всегда будет называться "крупным". Если в рамке кадра окажется объект или его часть, несколько превышающая человеческий рост, такой план по крупности назовут "общим". Благодаря единому эталону, размер рабочего поля съемочного пространства, называемый, скажем, "средним планом", не меняется и не может меняться в зависимости от самого снимаемого объекта. Сидящая на столе муха, зафиксированная на пленку крупным планом, на экране окажется слишком маленькой для того, чтобы мы увидели ее глаза. А морской теплоход, взятый в кадр планом той же крупности, зритель во обще не увидит. На экране в лучшем случае окажется только один иллюминатор каюты третьего класса. Все огромное остальное — за рамками кадра.

Первый принцип монтажа по крупностиПеред режиссером фильма, клипа или передачи в определенный момент возникает задача разработать постановочный проект по литературному сценарию. Это - необычайно ответственный момент в создании будущего произведения. От его профессиональной четкости, глубины продуманности и проработки во многом зависит успех зарождающегося экранного творения и слаженность всего производственного процесса — съемок, монтажа и озвучивания. Задача, о которой пойдет речь, может быть совсем другой. Завтра у режиссера съемка, а ему пришла в голову новая идея, не требующая дополнительных затрат и техники, но более интересная по выразительности мизансцен, по разбивке на кадры, по степени эмоционального воздействия на зрителя.

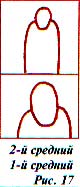

Или совсем иная ситуация - документалист готовится к съемке репортажа. Ему после осмотра места будущего события необходимо на завтра все обговорить с операторами. Таким случаем может оказаться предстоящая трансляция соревнований по легкой атлетике или даже съемка в студии. Во всех случаях, без исключения, режиссеру предстоит продумать и мысленно "прокрутить" все стыки кадров, чтобы зритель не потерял нить рассказа, не заблудился в экранном пространстве, не ощутил грубых "перескоков" с кадра на кадр, "дрыжков" изображения и не подумал, что ноги актрисы принадлежат ее партнеру. Во избежание подобных "ляпов" режиссеру необходимо знать принципы монтажа, как школьнику - таблицу умножения. Каждый раз, на каждом стыке кадров, режиссеру необходимо вообразить, мысленно увидеть, меняющееся изображение в рамке кадра так, как будто все происходит на экране. Он должен четко представить себе последнее положение и крупность объекта или актера в кадре в момент его завершения и изначальное положение тех же объектов съемки в самом начале следующего кадра. Представив быструю смену композиции первого кадра на композицию второго, можно составить впечатление, которое получит зритель от смены планов. Начальная и конечная композиции каждого кадра, первого и всех последующих, рисуется в рамках и представляет собой раскадровку будущего произведения. Конечно, умение "ощущать" эффект стыка кадров на экране требует определенной натренированности воображения. Со временем собственные попытки смонтировать и проверить на экране воздействие переходов с кадра на кадр приводит к устойчивым навыкам, к умению правильно поставить камеру по отношению к объекту в первом и во втором случае, выбрать масштабе или часть объекта, которую следует зафиксировать на пленку, представить какое впечатление оставит стык кадров в сознании зрителей. Режиссер обязан уметь предвидеть результат своей работы, результат воздействия движущегося и меняющегося изображения своего произведения. Знание принципов монтажа существенно облегчает сложную процедуру предугадывания эффекта воздействия стыка кадров, а без такого умения не может обойтись ни один настоящий режиссер-профессионал. Первым среди десяти принципов монтажа кадров можно считать "монтаж по крупности". Этот принцип определяет допустимые и недопустимые изменения масштаба съемки одного и того же объекта в соседних кадрах, следующих друг за другом в окончательном монтаже. Для объяснения мы воспользуемся принятыми и десятилетиями отработанными приемами графического изображения человека и различных объектов в рамках кадров. Кроме того, рисунки в рамках и умение по ним представить себе будущее произведение или его некоторые сцены служат великолепной тренировкой внутреннего видения, столь необходимого режиссерам, операторам и художникам для формирования профессиональных навыков. Попробуйте себе представить, как воспримется стык 2-го среднего плана человека с 1-м средним! Хорошо или плохо? Но при это не забудьте задачу: сделать переход с кадра на кадр комфортным, незаметным для зрителя.(рис.17).

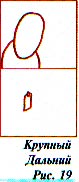

Плохо! Как воспримется стык 2-го среднего плана с общим (рис. 18) . Тоже плохо!.. И в первом и во втором случае зритель почувствует "рывок", ощутит неприятное моргание на экране.В чем же дело? Почему получится такой результат в процессе восприятия? Попробуем еще один вариант. Смонтируем крупный план с дальним (рис. 19). И снова плохо!.. А как же сделать, чтобы получилось хорошо? Каковы оптимальные критерии перехода с плана на план? Столетний опыт кинематографа и полустолетняя практика телевидения дают вполне ясный ответ на этот вопрос. Но это не кино и экран в ящике приучили зрителя к такому подходу при соединении кадров, а зритель и его психофизиология потребовали этому научиться режиссеров большого и малого экранов. Одна из особенностей человеческого восприятия заключается в том, что мы легко, без напряжения воспринимаем переход с кадра на кадр, когда они в достаточной мере отличаются друг от друга по композиции, а следовательно, и по крупности. Вековая практика показала, что легко и без спотыкания смотрится переход по крупности через план, от крупного ко второму среднему, от первого среднего к общему и обратно. Как бы исключение из этого правила составляют стыки детали и крупного плана, дальнего и общего планов. Чисто эмпирически было установлено, что отличие в крупности должно быть достаточно заметным, но не настолько резким, чтобы зритель потерял ориентацию, потерял ощущение, что на экране продолжает действовать один и тот же объект. При стыке в первых двух вариантах ( 2-й ср. — 1 -и ср. и 2-й ср. - общ.) отличие в крупности оказалось недостаточным. Зрителю покажется, что что-то дернулось на экране, а ничего нового он не увидел, или, что герой прыгнул вперед в первом случае и назад, во втором, т.е. свершил действие, о котором режиссер не подозревал. Просмотрев стык кадров в третьем варианте ( кр. — дальн. рис 19), зритель не сможет мгновенно, как это необходимо по нашим условиям, установить идентичность объекта. Он будет вынужден проделать дополнительную работу, определить какому человеку на дальнем плане принадлежит лицо, увиденное им в предыдущем кадре. Один и тот же это персонаж или два разных героя были показаны на экране. Зритель отвлечется от хода развития основного действия и проделает работу, которую обязан был выполнить профессионал. Точно такая же сложность восприятия возникнет у зрителя, если ему предъявить на экране подряд деталь и 2-й средний план, а может быть и 1-й средний. Ничем не оправданный поиск связи содержания соседних кадров порождает в сознании зрителя неприятное подспудное ощущение торможения действия на стыке кадров. Стык становится грубым и заметным для наблюдающего,которому необходимо убедиться, что глаз, например, принадлежит тому же человеку, который смотрит на него с экрана на среднем плане. Все, что относится к выбору масштаба съемки человека в соседних монтажных планах, в равной степени относится и к выбору крупности соседних кадров при съемке любых других объектов. Переход от кадра к кадру будет плавным и незаметным только тогда, когда их крупность и композиция будут ощутимо отличаться, но не принудят зрителя дополнительно напрягать сознание и искать косвенные подтверждения, чтобы понять, что в соседних кадрах снят один и тот же объект. Если снимается муравей или здание вокзала, космический корабль или слон, для всех случаев принцип остается в силе. Переход с плана на план, сделанный режиссером с соблюдением этого принципа, будет почти всегда отвечать условиям комфортного восприятия зрителя. Особенно, если это соблюдается в многофигурных композициях. Внимательный читатель, вероятно заметил,что в нескольких случаях было употреблено выражение: "изменение композиции". Дело в том, что увеличение или уменьшение масштаба объекта в кадре лишь одно из требований "мягкого" восприятия стыка кадров. Как правило следует еще несколько поменять композицию плана и сместить центр внимания в этой композиции. Но это уже принцип 6-й, который будет рассмотрен позже. Однако в зависимости от драматургической задачи этот принцип может быть умышленно нарушен, когда, например, режиссер желает сделать акцент на каком-то моменте развития действия. Скажем, по замыслу нужно в этот момент заставить зрителя пережить неожиданное ощущение ужаса, которое одновременно охватило и наблюдаемого им героя. Альпинист в полном одиночестве долго карабкается на гору в надежде, что увидит своего товарища. Только вдвоем, только в одной связке, страхуя и поддерживая друг друга, они смогут спуститься обратно с этих неприступных гор. На дальнем плане зрителю показывают одинокую фигуру, которая медленно и с большими усилиями, с риском сорваться, взбирается по крутому склону. Наконец, ценой неимоверных усилий ему удается ухватиться за камень на вершине. Используя последние силы, о чем можно судить по медлительности движений, он подтягивается, чтобы подняться на заветную площадку. Его голова уже поднялась над краем, и он заглядывает вперед. Смена кадра. Крупно лицо человека, охваченное ужасом. Снова смена кадра. Съемка с точки зрения героя. Средний план. За камнем лежит его товарищ с разбитой головой, наполовину засыпанный камнепадом. Он мертв. В таком монтажном варианте зритель испытает ужас вместе с героем, а резкий монтажный переход от дальнего к крупному, неожиданный сам по себе, подействует на сидящего в зале, как своеобразный "удар". Он сделает акцент на смене надежды на отчаяние. Но вместе с тем, нельзя забывать, что акцент — это не правило, а отклонение от принципа комфортного соединения кадров внутри одной непрерывно развивающейся сцены. Необоснованное,неопраданное нарушение этого принципа обязательно вызовет у зрителя подсознательное раздражение от дискомфорта восприятия стыка кадров. А если таких нарушений будет достаточно много, то зритель может отнестись даже отрицательно к такому фильму, хотя в нем будут заложены самые высокие и благородные идеи. Нечто подобное можно испытать в некоторых сценах фильмов Ж.Л. Годара. Правда, он использует такой "ход" совершенно преднамеренно. Принцип комфортного монтажа кадров по крупности утрачивает свой смысл, когда в соседних планах зафиксированы разные, непохожие друг на друга объекты, и их очертания резко отличаются друг от друга. Крупность обоих кадров в этом случае может быть любой, отвечающей режиссерской задаче. |

часть 1 | часть 2 | часть 3 | часть 4 | часть 5 | часть 6 | часть 7